イベントレポート

経営の支持を獲得する「コミュニケーション基盤としてのIT戦略」とは 〜IT Trend 2024〜

サイボウズのシニアコンサルタント広井邦彦が、2024年11月に開催されたITR主催「IT Trend 2024」に登壇しました。 本イベントは、AIを競争力の源泉とする“AIネイティブカンパニー”の重要性を軸に、戦略立案から業務遂行に至るまでの活用像を提示。 今回は、イベントに登壇したサイボウズ広井による講演「経営の支持を獲得する「コミュニケーション基盤としてのIT戦略」とは」を、イベントレポート形式でご紹介します。

- 名称

- IT Trend 2024『AIネイティブカンパニーへの挑戦』

- 会期

- 2024年11月26日(火)

- 会場

- 京王プラザホテル(東京・新宿)

- 主催

- 株式会社アイ・ティ・アール

サイボウズ株式会社 エンタープライズ事業本部 CIOマーケティングチーム

広井邦彦

IT部門の進化と再評価:意思決定改革と透明化が拓く新たな役割

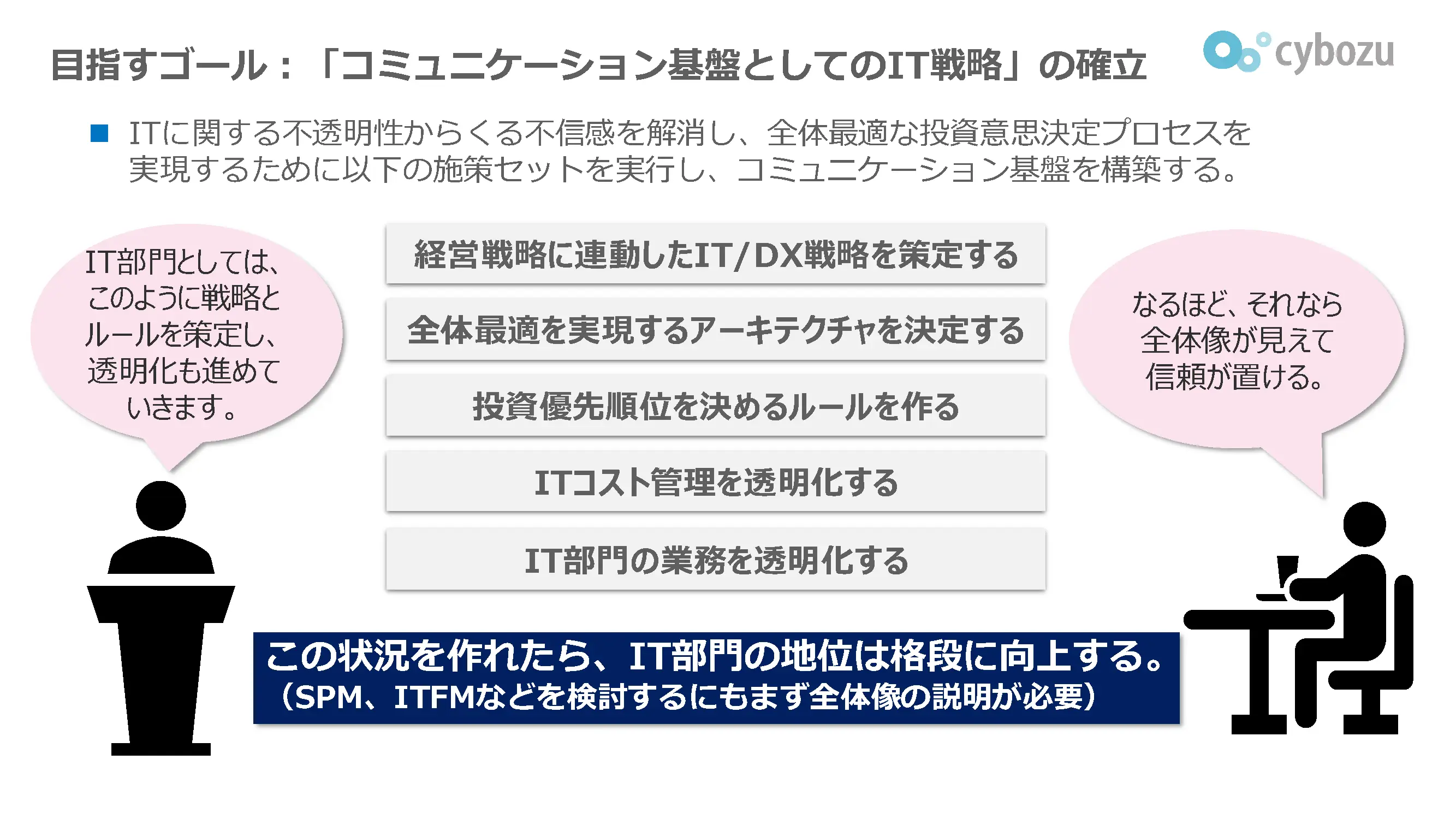

IT部門の役割は約10年ごとに変化してきた。バブル期以前は企業変革の担い手だったが、バブル崩壊後は厳しい時代が続き、DXブーム期には経営からの期待を失った。しかし近年は再び注目されつつある。過去10年の議論と試行錯誤の結果、IT部門の役割はDXを支える全社基盤整備に落ち着いた。今後必要なのは、経営戦略と一体化した意思決定プロセスへの改革と、不透明さの解消である。具体的には、①経営に連動したIT戦略を策定する、②全体最適を実現するアーキテクチャを決定する、③投資優先順位を定める、④ITコストを透明化する、⑤業務を可視化する、の5点を実行することが重要だ。これによりIT部門の地位と貢献は大きく高まる。

意思決定プロセスの改革と透明性の向上のための取り組むべき5つの施策

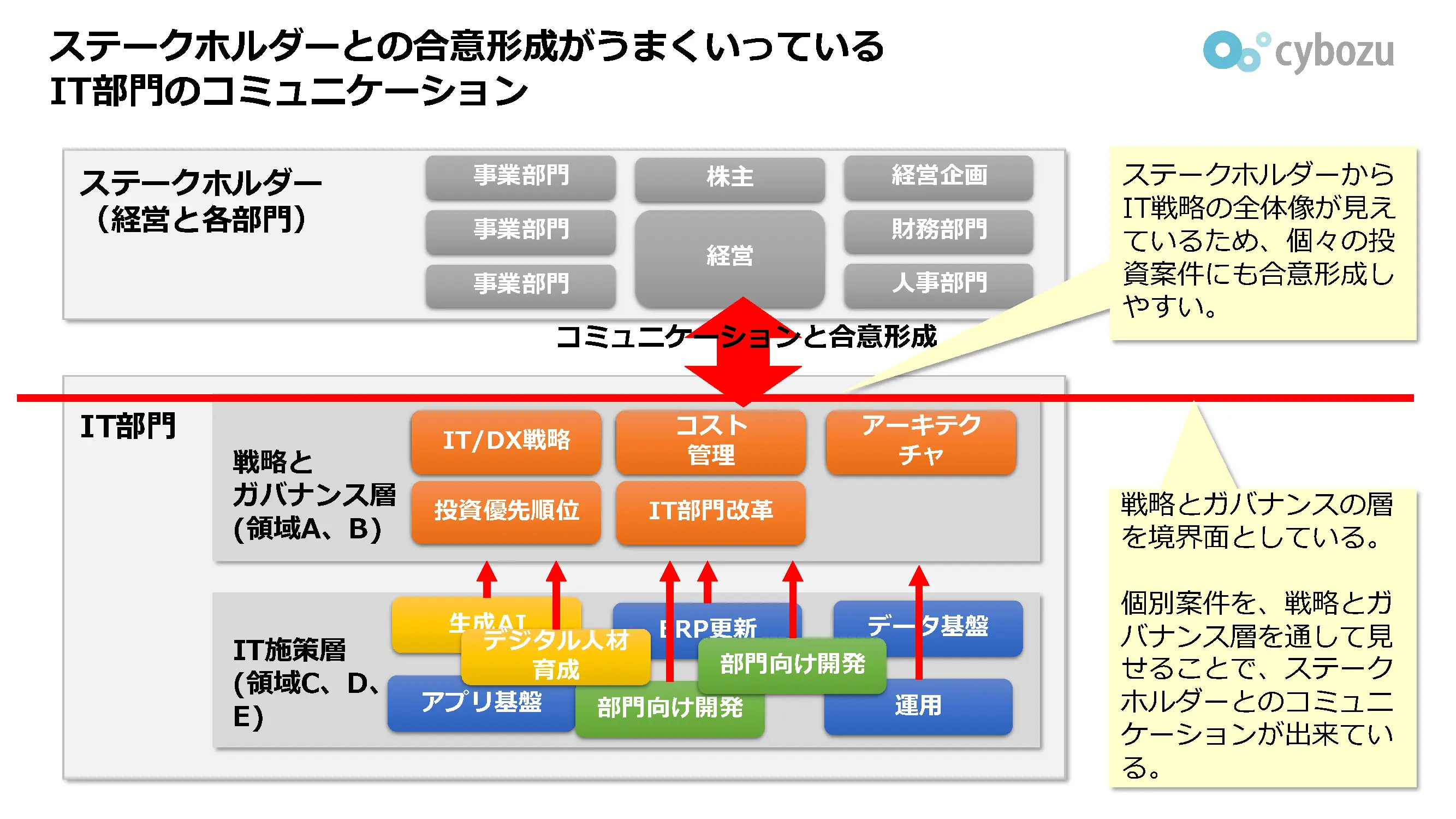

戦略でつなぐIT部門とステークホルダーのコミュニケーション

先進企業のIT部門は、個別案件をそのまま経営や事業部に提示するのではなく、「戦略とガバナンス層を通したストーリー」としてステークホルダーとコミュニケーションを取っている。例えば「この案件はすでに策定したIT戦略のこの部分に位置づけられる」と示すことで、全体像の中での意味が明確になり、合意形成が容易になる。背景には、ITコストの可視化や投資優先順位のルール化、業務の透明化といった仕組みづくりがある。これによりステークホルダーは断片的な案件ではなく、統合された戦略として理解でき、信頼と納得感を持って判断できる。IT部門は戦略を境界面に据えることで、経営や事業部との対話を円滑に進め、組織全体の協働を強化できる。

経営層との合意形成が円滑に進むコミュニケーション

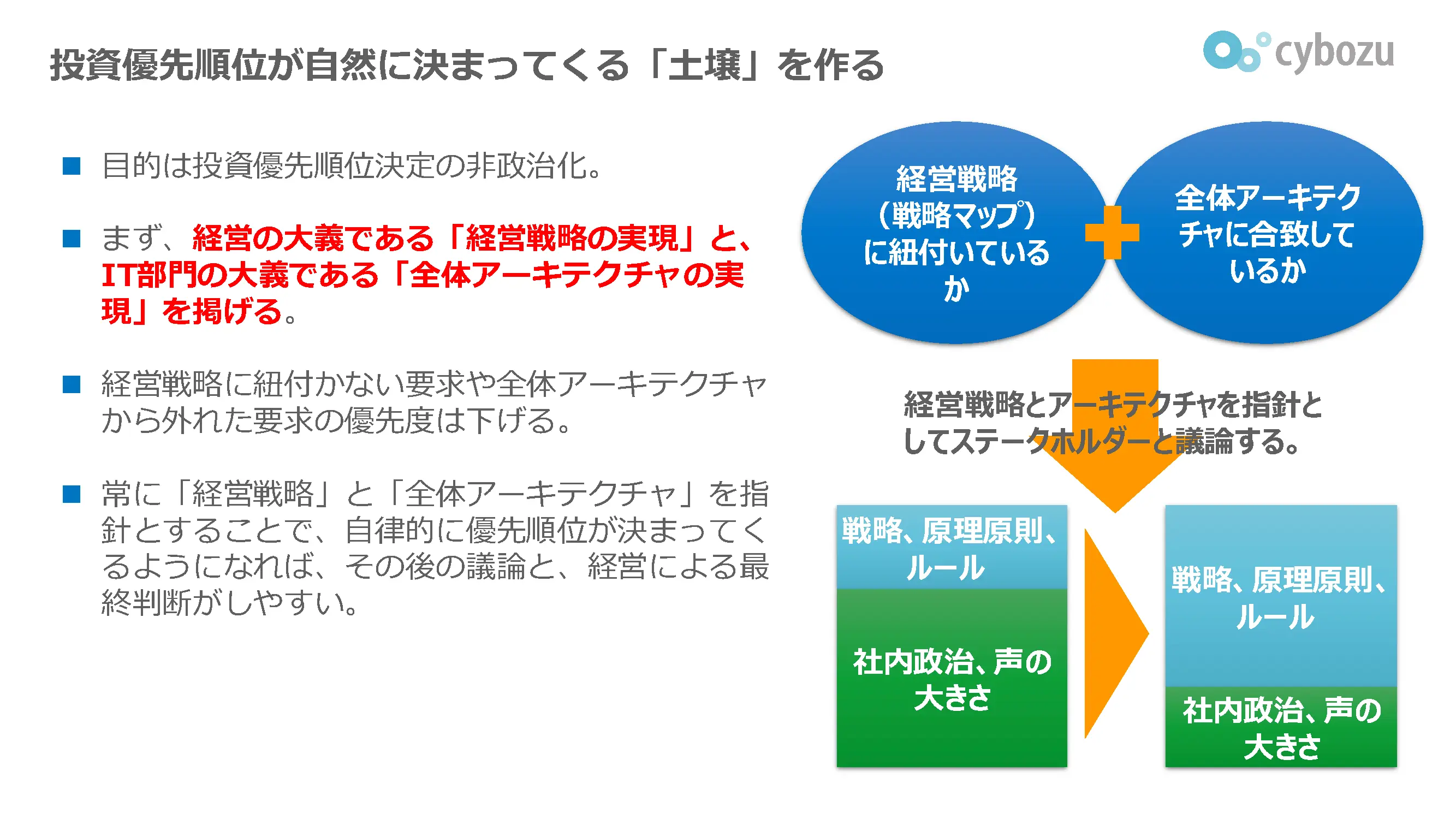

全体アーキテクチャを軸にした投資優先順位の仕組み化

IT投資の優先順位が自ずと整理されていく「基盤」を築くには、全体アーキテクチャの決定とルール化が欠かせない。まず経営の大義である「経営戦略の実現」と、IT部門の大義である「全体アーキテクチャの実現」を指針とし、これに沿わない要求の優先度は下げる。明確な方針があれば、優先順位は自律的に定まり、経営判断も容易になる。出発点はアプリケーション分類の大方針であり、続いてERP、SaaS、ローコード/ノーコードの使い分けや担当範囲を定義することも重要である。また、全体最適と部分最適を疎結合アーキテクチャで両立させ、標準化の範囲をリスクとリターンの観点から経営と議論することで、健全な投資判断の基盤が整う。

投資優先順位の土壌作り