サイボウズ ソーシャルデザインラボは、さまざまな価値観を持つ人々が安心して暮らせる社会を目指し、サイボウズ流のチームワークに基づいた社会実験(育苗実験)を行っています。2025年2月には、不登校・行き渋りの子どもがいる親を対象にインタビュー調査を実施しました。

お話いただいた具体的な不登校・行き渋りの時期のご経験について、ご本人たちの御了承をいただいた上で、経験談として掲載しています。全6本を順次UPしてまいります。

今回ご紹介するのは、東海地方在住の男性・Dさんのお話です。

小学5年生のお子さんは、友人関係のトラブルから学校を休むように。通っている学校に相談したものの適切なアドバイスをもらうことができず、自治体や民間機関にも相談するなど奔走しています。

マンガで見る「支援や情報を求め奔走するパパのエピソード」

テキスト版エピソード

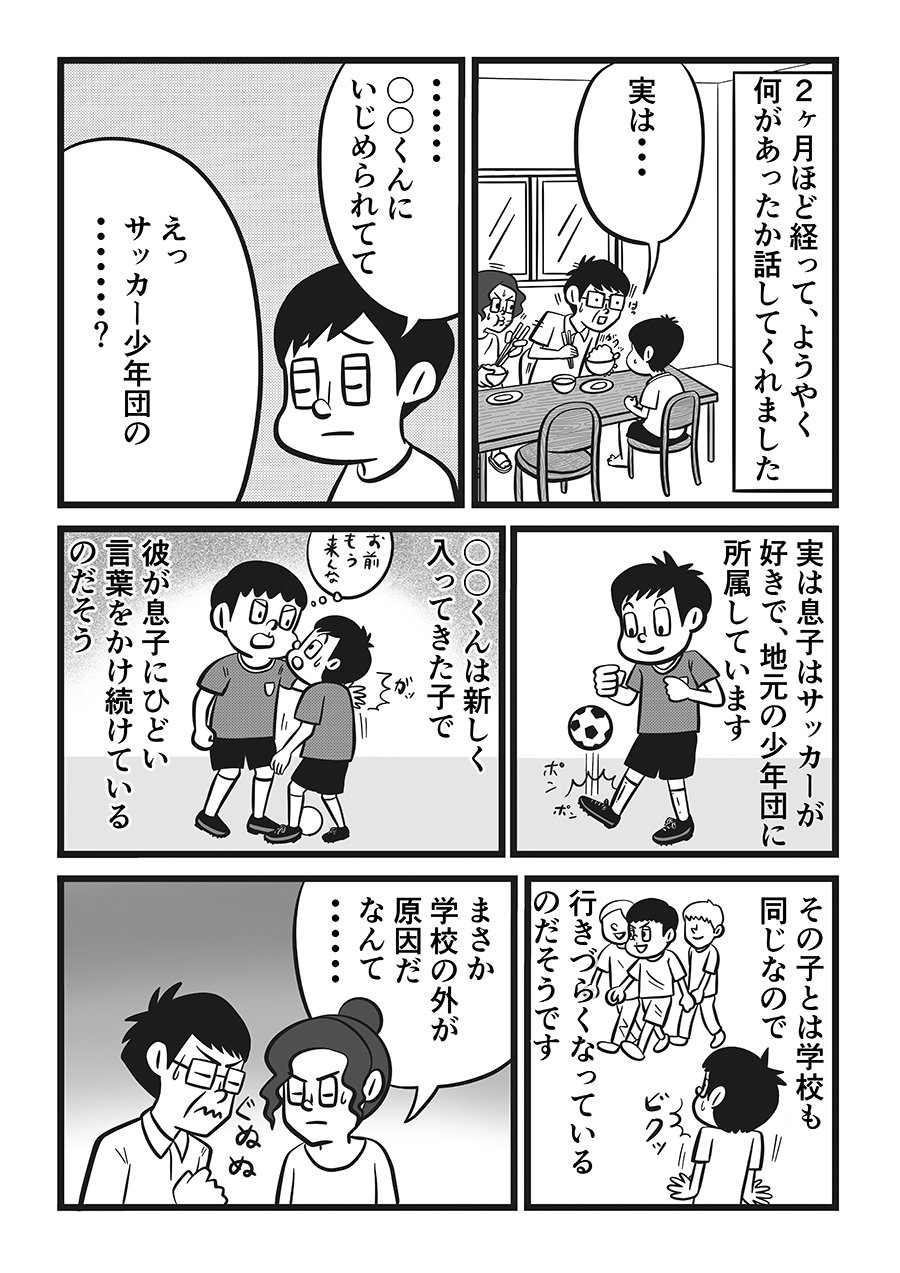

スポーツチームでの対人トラブルが不登校のきっかけに

「不登校の傾向が見られたのは小学3年生くらいからでした。地元のスポーツ少年団に入っていたんですけど、新しく入ってきた子たちとトラブルに。元々子どもが担っていたポジションを巡って『出るな』『やめろ』などと言われ、いじめみたいなことが始まったようです。それでもう『その子たちと会うのが嫌だ』ってなったのが始まりですね。」

学校の運動場を使って練習していたスポーツ少年団。Dさんのお子さんと同じクラスの子どもたちも多数通っていたようです。

ところがある日を境に友人関係にトラブルが発生。この件以来、その子たちと顔を合わせなくてはいけない学校にも行き渋るようになったと言います。

「練習には行っていたんですけど、休みがちになって。スポーツ自体は好きなんですけど、その子たちとやるのが嫌だって言っていました。

のちのち親を巻き込んでのトラブルにも発展してしまい、だんだんと練習にも行きにくくなってしまったんです。結局そのスポーツ少年団も辞めるしかなくなってしまいました。」

行かせたいけど、待つしかない 妻と相談し見守ることに

落ち込んだ様子を見せる子どもを心配しつつも、Dさん自身は、最初はどうしても学校に通わせようと気が急いていたと言います。

「最初はやっぱり『無理にでも行かせよう』っていうふうに動いてしまいました。どうしたらいいかなって思うし、いろいろ心配でしたね。

何回か(『無理にでも行かせよう』って)やっているうちに、妻から『それやると逆効果だよ』『まあちょっと待つしかない』って言われて。僕自身も、子ども本人の動きを待つことにしました。」

妻の言葉を受け、子どものペースに合わせることにしたDさん。夫婦で話し合うことで自身も納得し、夫婦間の足並みを揃えることができたようです。そのため、家庭内での不和やストレスはあまり強くは感じなかったと話します。

学校で相談するも具体的なアドバイスには辿り着けず 情報を求め奔走

子ども自身への積極的な働きかけはやめたものの、どうにか状況を打開したいと思ったDさん。最初に、学校の先生へ相談に行きました。しかしその対応は、マニュアル通りのような一辺倒なもの。

その後、スクールカウンセラーや市役所の担当者の元にも出向き、相談をしましたが、その対応は「ほぼ全て同じだった」と言います。

「どこに行っても一辺倒なことしか言われないんです。

『学校以外の居場所を作りましょう』とか『励ましすぎない。厳しい指導をしない』とか『家の中に居場所を作ってください』『何でも話をしてもらえるような、そういう親になってください』っていう感じ。

結局何言っても同じことばかりで。誰が言っても、誰に聞いても同じようなことしか言わないと思います。」

どこか呆れたような、がっかりしたような表情でそう話してくださったDさん。どこに相談すべきか迷い、意を決して行動したDさんにとって、この対応は非常にショックの大きなものだったことは想像に難くありません。

「どうしたらいいんだ」という思いや焦りは一層深まり、出口の見えない悩みに長く頭を抱えていると話します。

外の世界との繋がりを取り戻しつつある子ども でも今後のことを考えると悩みは尽きない

大好きなスポーツについては、その後地域の他のクラブチームに縁があり再開させたというDさんのお子さん。かつて所属した少年団よりレベルも上がり練習も厳しくなったようですが、真面目に練習に参加しメキメキと力をつけていきました。今では週4日練習に通っており、本人にも自信がついてきたようだと話します。

「今のクラブチームに移って一年近く経つんですけど、もう今は普通に馴染んじゃって。『一年でこれだけ変わってよかったね』っていうのは、夫婦で話していますね。」

一方で学校については登校していなく、現在は週2回ほどのオンラインスクールに通うようになりました。Dさんの友人の紹介で知ったスクールで、自宅からパソコンを繋いで授業に参加しています。

少しずつ外との繋がりを取り戻しているように見えるお子さんですが、まだ渦中にいるDさん自身は希望と不安と常に抱えています。

「今度6年生でその後中学と考えたら、トラブルになった子たちと一緒のクラスなどにならなければいいなと思いますけど、どうなるか......。

新しい環境(中学)になれば道は開けるのかなとも思いますけどね。この先、やっぱり社会に出てからは、仕事をするにしても何をするにしても、ほとんどが人付き合いなんですよね。

社会性が大事だと思っていて。仕事ができる、できないはその後のことだと思うので、人とうまくやる力は身につけてほしいなと思います。」

執筆担当

イラストレーター:山里將樹(やまざと・まさき)さん

2013年よりフリーランスのイラストレーターとして活動中。テレビ番組をはじめ、書籍、雑誌、Webメディアなど、さまざまな媒体でイラストを手がけています。

> 詳細はこちら