サイボウズ ソーシャルデザインラボは、さまざまな価値観を持つ人々が安心して暮らせる社会を目指し、サイボウズ流のチームワークに基づいた社会実験(育苗実験)を行っています。2025年2月には、不登校・行き渋りの子どもがいる親を対象にインタビュー調査を実施しました。

お話いただいた具体的な不登校・行き渋りの時期のご経験について、ご本人たちの御了承をいただいた上で、経験談として掲載しています。全6本を順次UPしてまいります。

今回ご紹介するのは、近畿地方在住の女性・Eさんのお話です。

小学3年生のお子さんは一時不登校になっていたと言います。そのことをきっかけに気づいた夫婦間の考え方の違いや、欲しかった支援の形など、当時を振り返って話してくださいました。

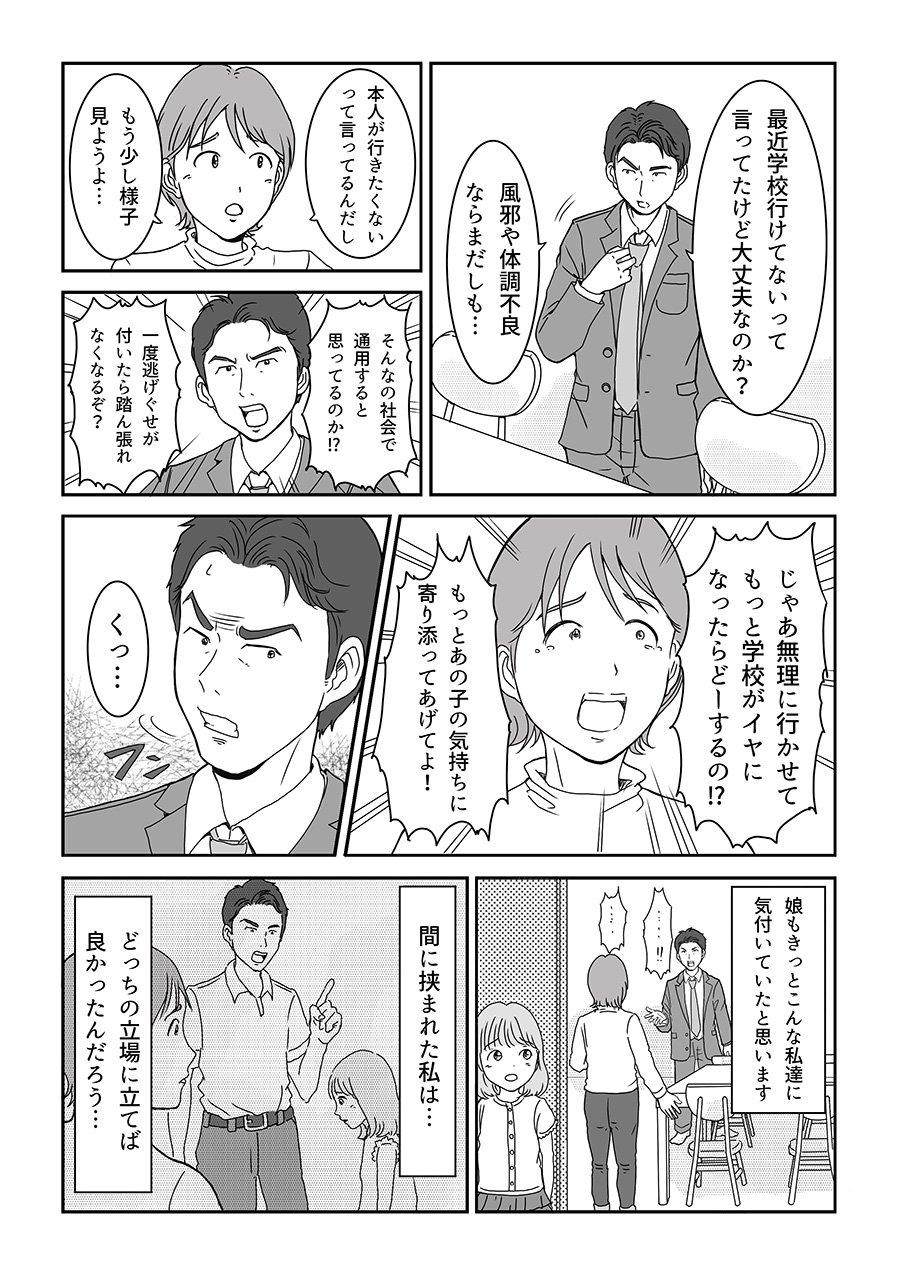

マンガで見る「夫婦間の衝突に悩んだママのエピソード」

テキスト版エピソード

ある日、学校を泣いて嫌がるように 何が最善かわからない

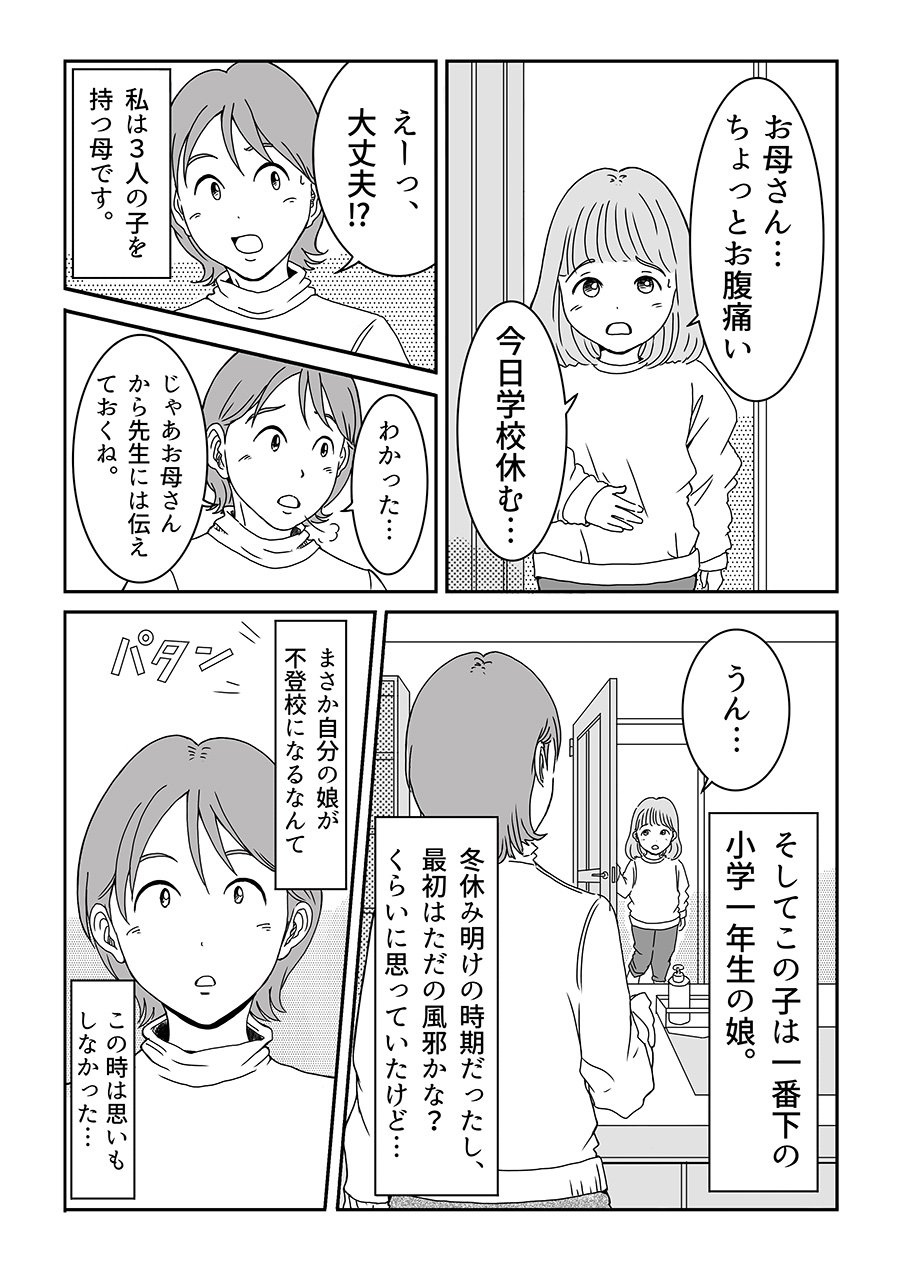

「1年生の冬休みまでは毎日元気に学校に通って、たまにお休みをするぐらいだったんですけど、冬休み明けに『体調不良でお休みしたい』って言うことが増えてきました。その時はコロナも流行っていたので、念のため休ませていたんですけど、それがどんどん続いて。

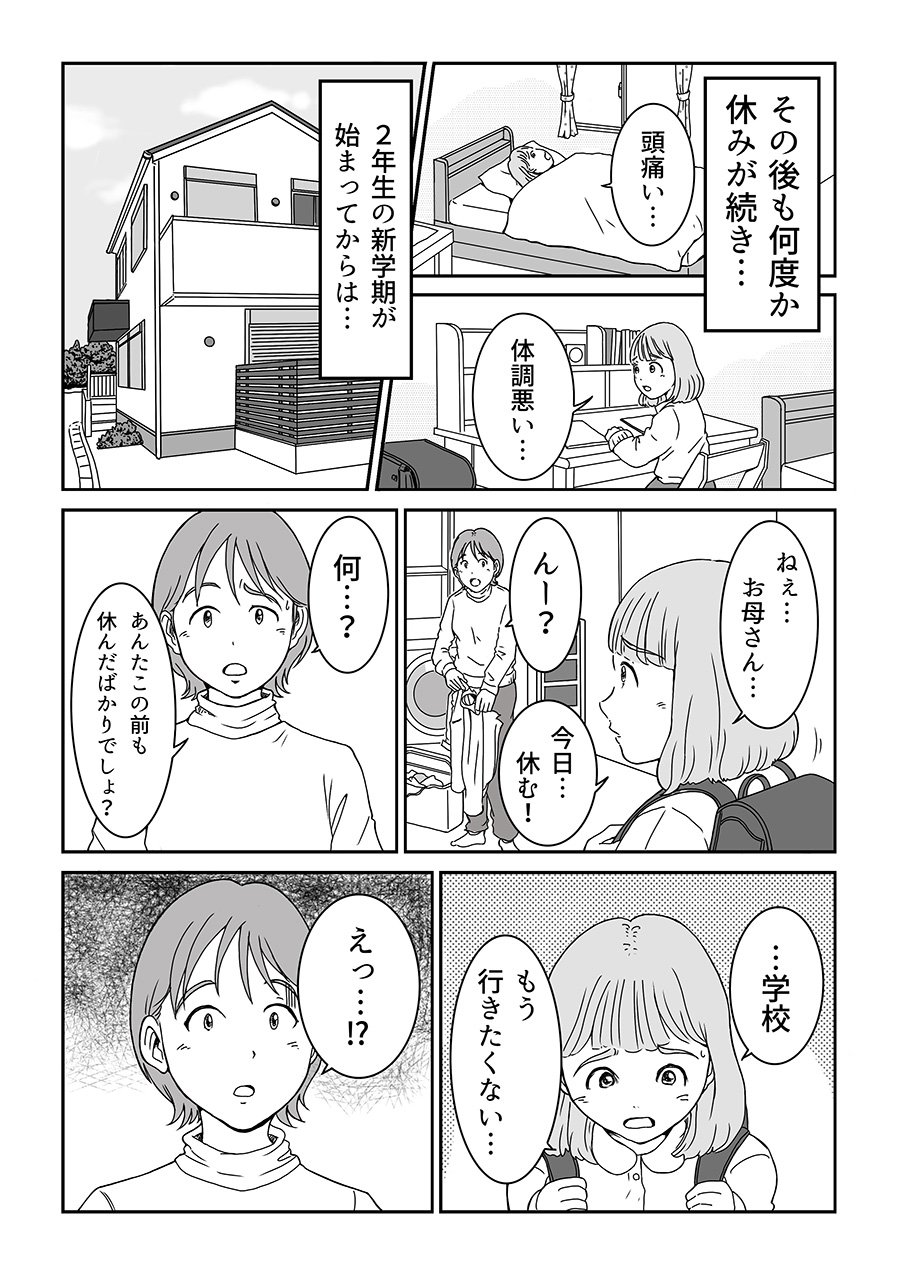

進級してからもちょこちょこ休んだことで、友達の輪に入るのが遅れてしまい、なおさら学校に行きにくくなったようでした。あと、生活リズムの乱れで体が疲れてしまったのも原因だったようです。2年生に上がってからは『行きたくない』って言い出すようになりました。

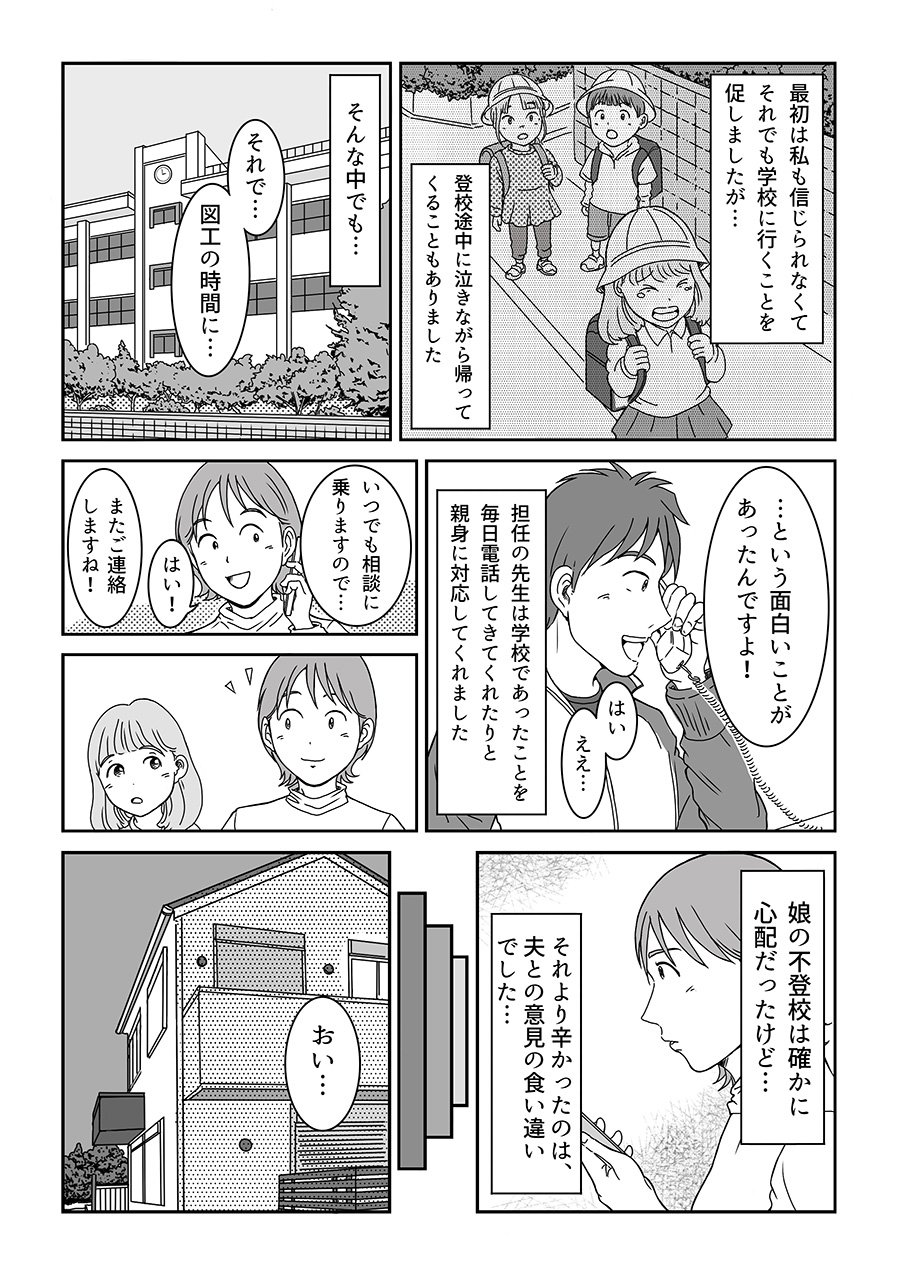

『頑張って行ってみよう、しんどかったら帰ってきたらいい』って声をかけても、学校に着くまでに泣き出して帰ってきてしまうっていう感じでした。」

今回お話してくださったお子さんはEさんにとって3人目のお子さん。

歳の離れた上の2人では不登校や行き渋りを経験したことがなく、初めてのことにとても戸惑ったと言います。

「学校の先生はすごく気にかけて、毎日電話してきてくれました。様子を聞いてくださったり、学校でのことを共通の話題としてお友達と喋れるように『今日はこんな授業をしたよ』『今日は△△ちゃんがこんなこと言って面白かったんだよ』っていうのを学校の様子を毎日電話で教えてくださったり、すごく助かりました。先生自身も『僕が迎えに行って一緒に行けるんであれば、迎えに行くよ』って言ってくださったんですけど、それは気が進まないお年頃なんじゃないかなとか一緒に考えてくれて。

私自身、何が娘にとって最善なのかわからず困っていたので、先生や学校の方が寄り添ってくださったのは有り難かったです。」

行くべき or 休ませるべき? 夫婦間の価値観の違いが衝突の原因に

一方で、当時特に悩んだのが「夫との考えの違い」です。

共働きのEさんのご家庭では、パートという働き方をしているEさんの方が子ども達と接することが多くなっていました。

子どもの泣いて嫌がる姿を見て『今は見守りたい』という思いを強くしていたEさんに対し、夫は断固として『学校に行くべきだ』という意見。

こうした違いから、衝突は絶えなかったようです。

「夫は『風邪でもないのに"行きたくない"なんて許せない』っていう思いが強く、『甘えだ』と言っていました。

仕事から帰ってきて一言目に『今日は学校に行けたの?』って毎日聞くんです。行けた時は褒めるんですが、行けなかったとなると説教が始まってしまう。それが子どもにとって負担になって、逃げ場をなくしてしまっていました。」

「子どもと夫との間に入って、私も結構しんどかったです。夫とは子どもたちが寝た後にケンカする日々でした。夫は『無理にでも行かせろ』と言い、私は『そんなことをしたら余計嫌になるだけや』と言って。子どもも何か感じ取るみたいで、気にしていましたね。不登校だった子どもの上には2人きょうだいがいるんですが、その2人が心のケアしてくれていたので助かりました。」

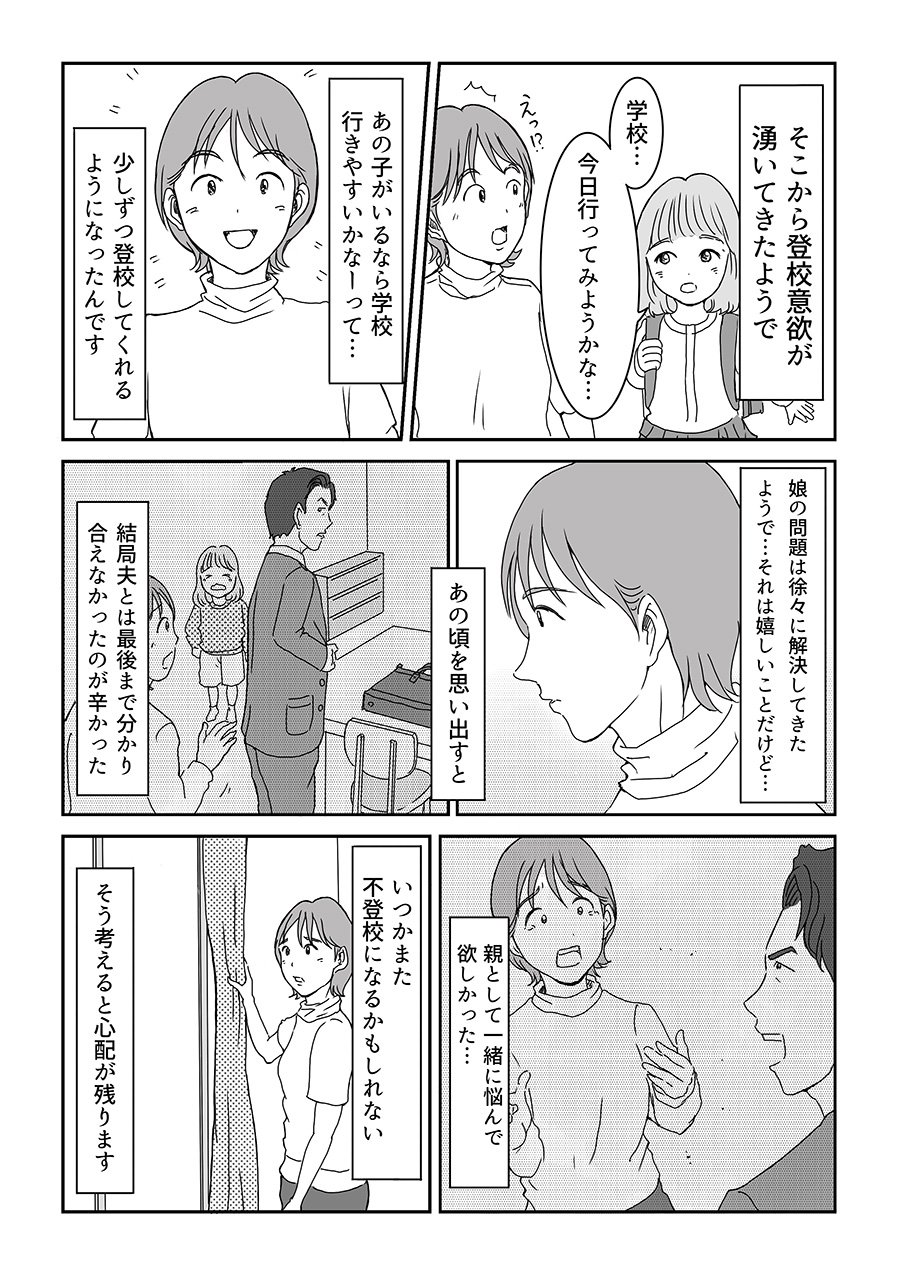

習い事での出会いが再び学校に行くきっかけに

ケンカにより、家の中はずっとギクシャクしていたと振り返るEさん。

そんな時でも唯一心が安らいだのは、不登校になる前から続けていた習い事に通うお子さんの姿だったと言います。

小学1年生の時から続けてきたピアノです。

「やっぱり一日中外に出ないっていうのは、子ども自身の体と心に良くないんじゃないかなって思っていたので、習い事のピアノだけは楽しく行ってくれている姿を見ると安心しました。私としては『ちょっと気分転換でもしてくれたらいいな』っていう気持ちだったんですが、嬉しそうに過ごしてくれるだけまだ救いだなと思っていました。」

習い事や部活などの教室以外の空間が、不登校の子どもにとっての居場所になるケースは少なくありません。

Eさんのケースでは、そんな習い事の場で突然転機が訪れました。

「もともとピアノ教室には、同じ小学校の友達はいなかったんです。ですがある日、たまたま同じクラスの子が入ってきました。そこでお喋りすることがあって、楽しかったみたい。以降、子どもから『〇〇ちゃんがいるなら、学校にちょっと行きやすいかなー』って言うようになりました。」

「その後学校でも、すごく話が合うお友達もできたみたいで。その子とは前までグループが違ったみたいなんですが、席が近くなってお喋りする機会があったようです。趣味やゲーム、見てる動画とかが同じで、そこからお友達の輪も広がって前よりはぐっと学校に行けるようになりました。週一回くらい『しんどい』って言うんですけど、『今日行ったら明日休みやで』と声かけると『行ってみようかな』って行くようになってきました。」

偶然の出来事をきっかけに、自ら進んで学校に行くようになったEさんのお子さん。その様子に自身も少し心が落ち着いたEさんですが、何より安心したのは夫と子どもの関係性の変化でした。

「夫は学校に行けない時はすごく気にして厳しい態度だったんですけど、ホッとしたのか、やっと仕事に集中できるくらいの感じになりました。夫が学校のことを詳しく聞きたがることはないんですが、子どもも怒られることが少なくなったので、お互い穏やかな気持ちで過ごせるようになりました。」

今は家庭内の空気も元に戻り、Eさんの精神面での負担はグッと軽くなったようです。

もっと寄り添ってほしかった 不登校における夫婦間対話の大切さ

不登校の時期で一番しんどかったことを改めて尋ねると、「夫婦間の価値観の違い」だったとEさんは話します。

「夫が一方的な意見ばかりだったのはすごくしんどかったです。一緒に親として悩んでほしかった。

今、自ら死を選んでしまう子どもが多いとも聞くじゃないですか。それも心配で、私も一生懸命子どものことを考えているのに(夫は)無理に行かせようとするばかり。私や子どもの気持ちに寄り添ってくれなかった。私がボロボロ泣いて『そんな無理に行けって言って行かせて、もし自殺とかしたらどうするの?』って言ったら『うーん、仕事になったら働かないといけないし。嫌だって言って働かなかったら食べられないし』とか『大人になって踏ん張らないといけない時が来るんだから』とか。

『もし学校に行きたくないって言って命を絶ってしまうぐらいなら、きっとこの先、生きていけない』みたいな感じで、夫の意見は変わりませんでした。本当に分かり合えなかったです。」

子どもを見守りたかったEさんと、将来のためにも厳しく接するべきだと考えていた夫。大きくすれ違ってしまったことが重い負担になっていました。

考え方の違いはどんな関係・内容においても当然あるもの。

ですが、先が見えず不安が募りやすい不登校に関しては、より一層互いの気持ちに寄り添うことや対話することが大切なのだと教えていただきました。

Eさんは自身の経験を「同じ不登校に悩む保護者に役立ててほしい」と考えています。

「今振り返っても、親として何ができたんだろうっていうところは考えても難しいんですが、気になることがあった時にもっと早く動けたらよかったと思うんですよね。

私自身なかなか情報が見つけられず困ったので、不登校の事例集があるといいなって思います。自分の環境に近い体験談をもし見ることができていたら、きっと私だけじゃないんだって思えるだろうし、こんな解決策があるんだとか、色々参考になったと思います。

私も家族がぎこちなくてすごく辛い時期を過ごしたので、今回お話ができて、もしこれが誰かに役に立てるのであれば嬉しいです。」

執筆担当

イラストレーター:MARIOさん

大学卒業後、似顔絵イラストや雑誌の挿絵等、幅広いジャンルのイラストレーターとして活動。現在はYouTubeの動画配信をメインに創作活動を行っています。

> 詳細はこちら