サイボウズ ソーシャルデザインラボは、さまざまな価値観を持つ人々が安心して暮らせる社会を目指し、サイボウズ流のチームワークに基づいた社会実験(育苗実験)を行っています。2025年2月には、不登校・行き渋りの子どもがいる親を対象にインタビュー調査を実施しました。

お話いただいた具体的な不登校・行き渋りの時期のご経験について、ご本人たちの御了承をいただいた上で、経験談として掲載しています。

今回ご紹介するのは、都内在住の女性・Fさんのお話です。

小学3年生の頃から不登校傾向が見られるお子さんは、現在中学2年生。この間、一番辛かったのは「自分の固定観念から抜け出せなかったこと」だと話します。

マンガで見る「発達障害で不登校に?行くべきから抜け出したFさんの話」

テキスト版エピソード

小3から始まった不登校 発達面での特性も背景に

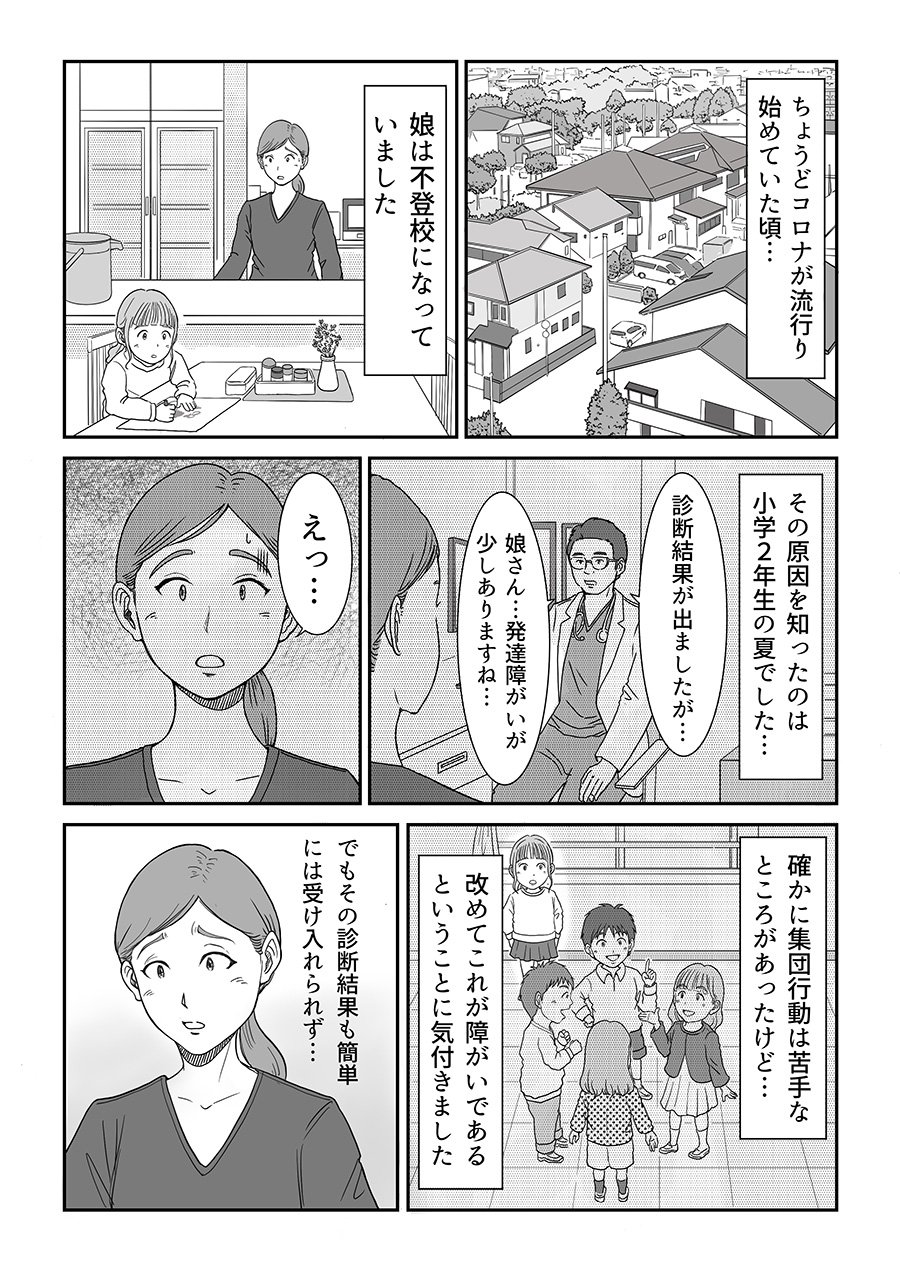

Fさんは6年前から、2人目のお子さんの不登校に向き合っています。

「最初に行けなくなったのは小学三年生になってからですね。いきなりピタッと行かなくなったのではなくて、ちょっとずつ行けなくなって、休みが増えてきてるなという感じでした。上の子も不登校気味だったので、下の子も『私ももう無理』という感じ。『どうしようかな』と毎回思っていたんですけど、無理に行かせることもできないのでお休みさせていました。」

その後、新型コロナウイルスの流行により学校に行けない日も増え、不登校も長引くことに。原因の背景には、行き渋りが始まる前に判明した特性があるのではないかとFさんは考えています。

「小学2年生の時に、発達障害が少しあると診断を受けました。

思い返してみると、集団にいるのがとても苦手そうな感じはしてはいたんです。一人で遊ぶのが大好きだし、お遊戯や運動会の練習は苦手、教室にいると居心地が悪いっていう話をしてきたりとか、そういう感じで学校に対する居心地の悪さとか嫌なことがあるようでした。なので私もうっすらそんな気はしていたんですけど、最初は障害とあまり結びつけられなくて、結局診断まで放っておいてしまったんです。

でも、診断を受けてからは結構合点が行くところが多いというか、担任の先生からも話は聞いていたので、不登校はそこから来ているんだろうなと考えています。」

この特性を知ったからこその悩みもあったと言います。

学校は行くべき場所 心配な気持ちと価値観の間で葛藤

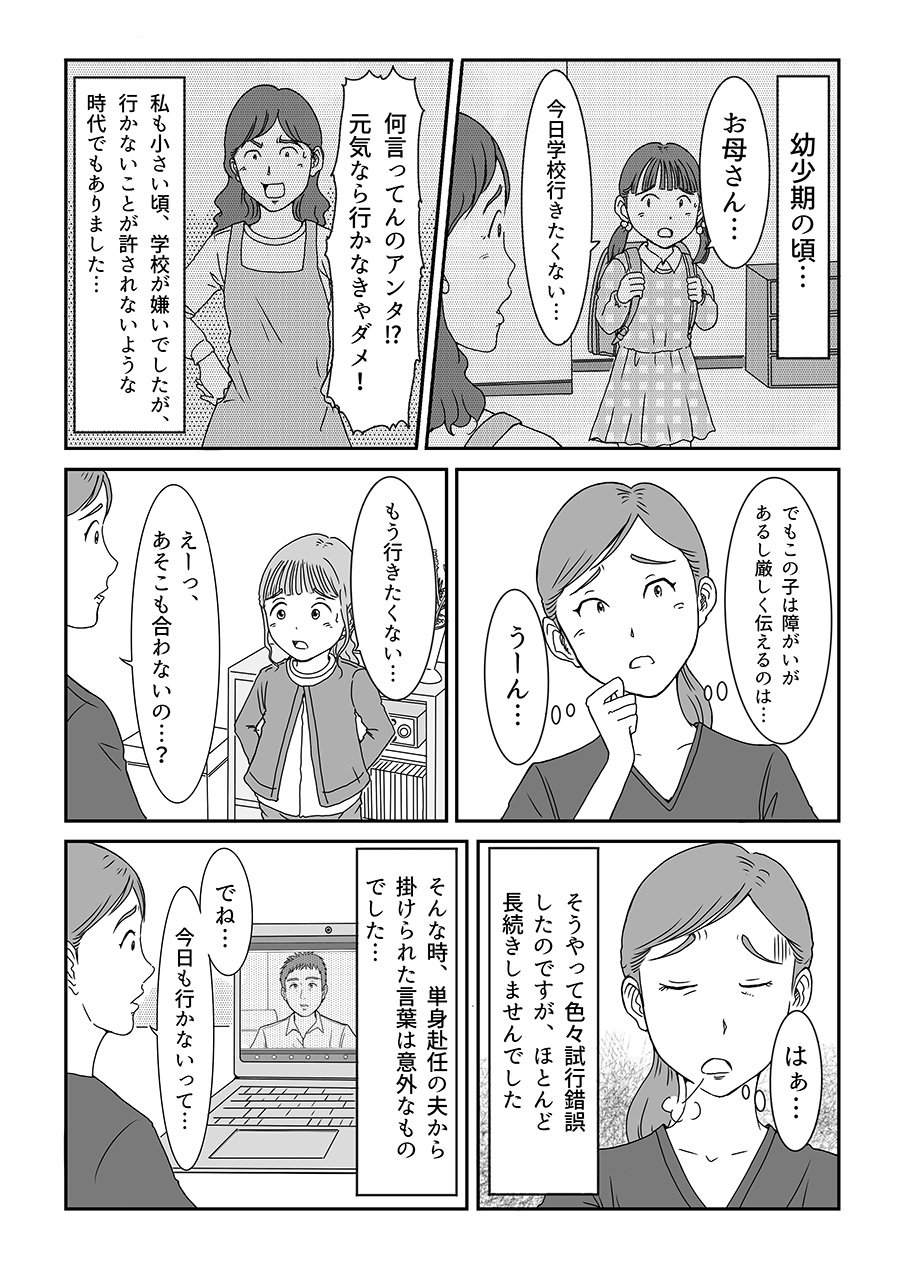

「同じく不登校気味だった上の子に対しては、結構『(学校に)行きなさい』って言ってたんですね。

ですが、下の子に対しては障害があるので、どうしたらいいんだろうって思って。無理強いすることが良くないっていうのは、そういう特性なので思ってはいたんですけど、ただ行かせないで家にずっといるのも良いものなのか悩みました。」

家で過ごすお子さんを見ているときに感じた不安。振り返って当時の率直な気持ちを話してくださいました。

「私自身も子どもの頃、学校が苦手で行きたくないっていうのがあったんですけど、それは許されなかったですし......。『元気なら行きなさい』『引きずってでも行かせましょう』みたいな時代を過ごしたので『それが正しいやり方なのかな』と思っていました。学校に行かないことに対して許されなかった恐怖みたいなのもあったりして、そのまま大人になってしまったというか。

よもや自分の子どもに不登校が起こりうるっていうふうにも考えてなくて。『行きたくない』って言われると私もすごくパニックになって......そういう"思考のレール"みたいなものができていた気がします。」

自身も経験があることから、学校に行きたくない子ども達の気持ちに共感をしていたFさん。その一方で長く抱えてきた価値観が悩みの種となっていました。

そんなFさんの気持ちを救ってくれたのは、当時単身赴任をしていた夫や、周囲の存在だったと言います。

「今は見守ろう」 決断を後押した夫と周囲の存在

Fさんの夫は単身赴任で自宅を離れていたため、その間、Zoomや電話で話をしていました。とはいえ、限られた時間だけの意思疎通では、気持ちが伝わっているか分からず孤独を感じていたと言います。

ですが、夫と話しているうちに、Eさんの気持ちに変化が現れたようです。

「実は夫の弟が不登校を経験していたんです。なので、私と夫では不登校に対する考えが違っていました。

夫は、不登校を経験しても、その後幸せに暮らしている弟を身近に知っているので『行きたくないと言うのに無理に行かせる方が、嫌な思いが募るよ』って何度も言っていました。『好きなことをいっぱいやらせよう。学校を休んで好きなことたくさんさせればいいじゃん』とも説得されて、そのうち私も『やってみるか。行かなくていいっていう言葉を信じてやってみよう』ってなりました。気持ちの転換点だったと思います。」

通っていた学校でも助言をもらったようです。

「副校長先生の勧めでスクールカウンセリングを受けるようになりました。そこで『今は休ませてあげればいいんじゃないですか?無理やり来させるんじゃなくて、ちょっと休養をして、気分を立て直す必要があるから』って。そう言ってもらえたことで、お休みさせようと安心して決めることができました。

スクールカウンセリング室は教室から離れていて、週一回一時間、先生とおしゃべりしたり、おもちゃで遊んだりしながら、実施してくださいました。カウンセリングは親の私にもしてくださったんです。私もパニックというか混乱していたところがあったんですけれども、話を聞いてもらえたおかげでそこがだいぶ改善されたかなと思います。」

子どもの不登校に直面した時どうすればいいか、どうするべきなのかは、親自身の判断だけで決めることが難しく、悩んでしまうことは少なくありません。

夫婦で相談することはもちろんですが、客観的な立場から助言をくれる存在はとても心強かったようです。

自分の固定観念から抜け出せないのが、一番きつかった

その後もお子さんの様子を見ながら、放課後デイサービスやフリースクール、習い事や民間の施設などを見学してきたFさん。

最初は「外に連れ出さないと」と焦る気持ちもあったそうですが、いろんなアドバイスをもらうなかで、見守る姿勢ができてきたと言います。

「自分の好きなことをしているとき、すごく楽しそうなので、無理やり連れて行くのはどうかなと思うようになった」と笑顔で話してくれました。

「私にとって一番きつかったのが、『学校には行かなくてはならない』という自分の固定観念だったので、そこを抜け出せた瞬間から『やっぱり子どもを応援しよう、どんなことであっても応援したい』と思えるようになりました。学校に行けないのは大人じゃないんで、子どもの立場に立つことがいいのかなと思います。」

お子さんとの向き合い方は、不登校が始まったばかりの頃と大きく変わっているようです。

「毎日通うのは厳しいので『通信(制高校)に行く』って子ども自身が自分から言ってきました。その先のことを考えるのはまだ難しいんですが、子どもが好きだから保育の資格取ったらいいんじゃないかなとか、好きな絵の仕事とかできたら満足度は高いのかなって思います。

自分でどうしたらいいかっていうのを考える力が結構ある子なので、親が『これをした方がいいんじゃない?』『これになった方がいいよ』とか言わず、自分で決めさせようと思っています。

ちょっと危うかったり、何か問題がありそうだったら止めるストッパーくらいな役割でいるのがいいんじゃないかなっていうふうに考えています。」

Fさんのお話から、家庭の内外に相談できる相手がいることがとても大切だと感じました。

不登校のお子さんが年々増えている今、親が一人で抱え込まずに済むよう、支援先がすぐに見つけられるような取り組みも求められています。

執筆担当

イラストレーター:MARIOさん

大学卒業後、似顔絵イラストや雑誌の挿絵等、幅広いジャンルのイラストレーターとして活動。現在はYouTubeの動画配信をメインに創作活動を行っています。

> 詳細はこちら