不登校児の保護者に寄り添うモデル

匿名相談窓口と

支援団体連携のご提案

調査概要Survey Summary

全国で過去最多を更新し続ける不登校の子どもについて、親が抱える課題や、求める支援について調査を実施。2024年秋には、親1,000人を対象にアンケート調査を行い、その結果を踏まえ、2025年春には実際に不登校を経験した親にお話をうかがいました。

不登校や行き渋りという状態に直面した際、どのように行動し、どんな助けを必要としていたのか。いまや学校と家庭だけにとどまらないこの問題に対し、家庭、企業、自治体、教育機関が取り組むことができる支援の糸口を探りました。

対象・方法

対象・方法

- 調査対象

- 過去または現在、不登校や行き渋りのある小中学生の親男女

*割付条件:親の属性において男女別、地域別(大都市圏/地方)子どもの属性において小学生・中学生別で割付 - 調査期間

- 2025年2月4日(火)~2025年2月12日(水)

- 調査方法

- オンライン会議システムを使ったインタビュー調査およびアンケート調査

調査サマリー

調査サマリー

調査から見えた新たな課題

- 01

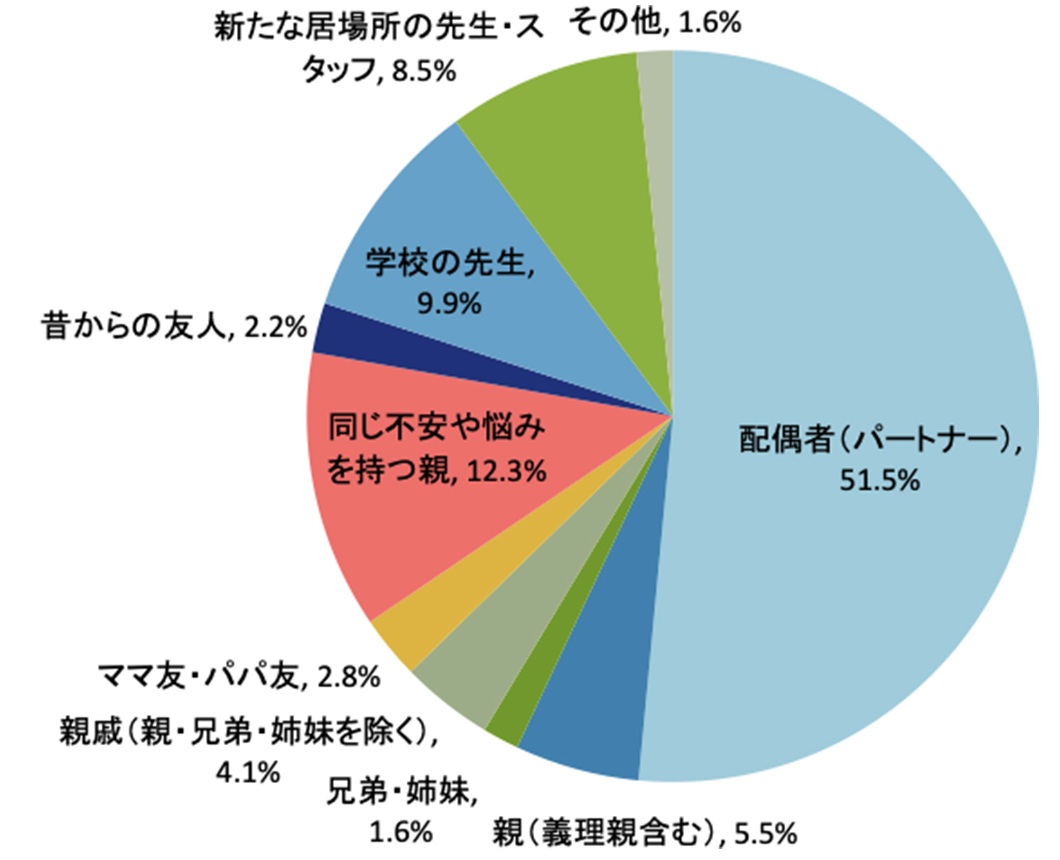

不登校の親が最も頼りたいのは配偶者。家庭内コミュニケーションの支援が最も求められ、夫婦間の価値観の擦り合わせが状況改善の鍵となる。

- 02

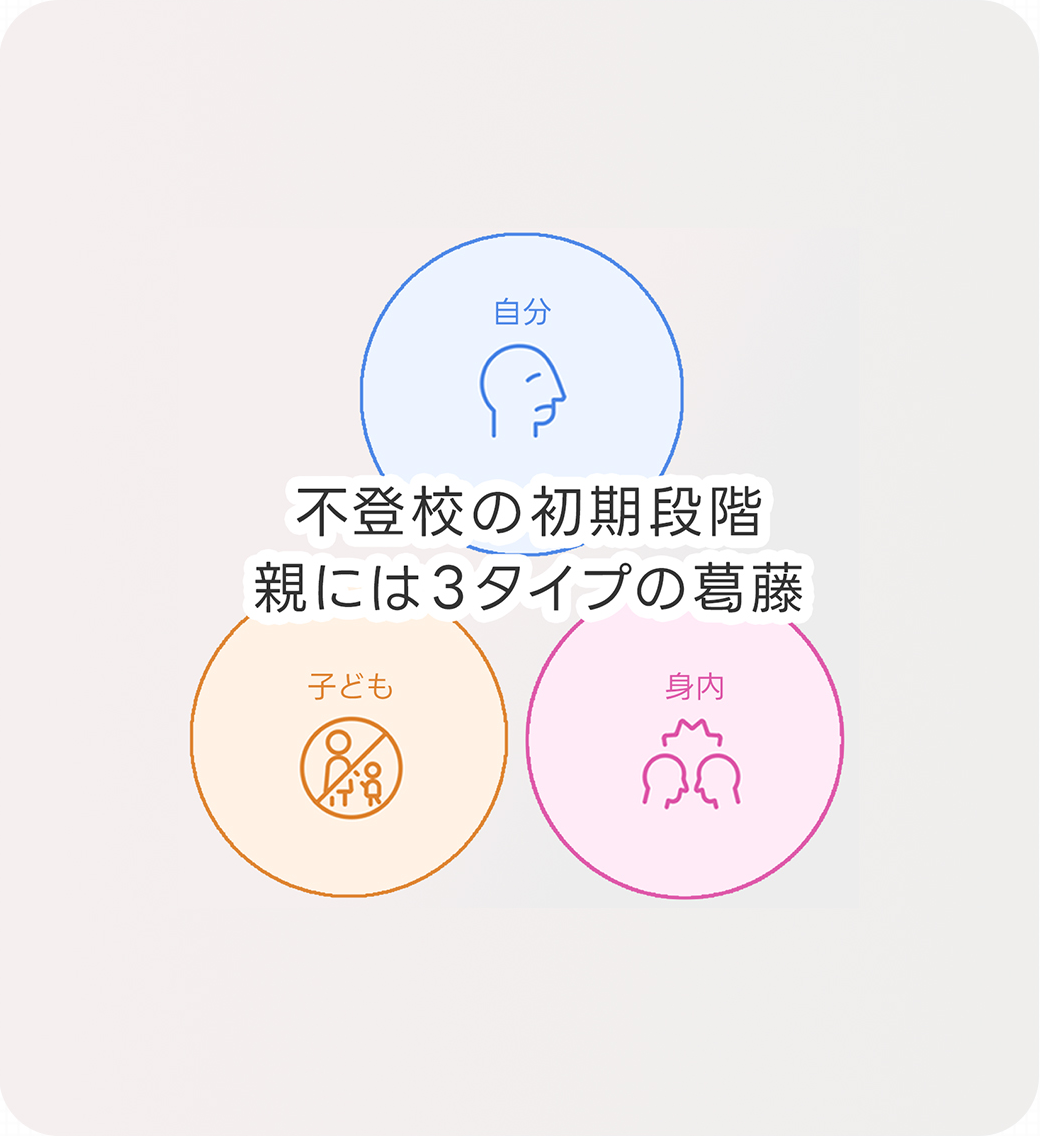

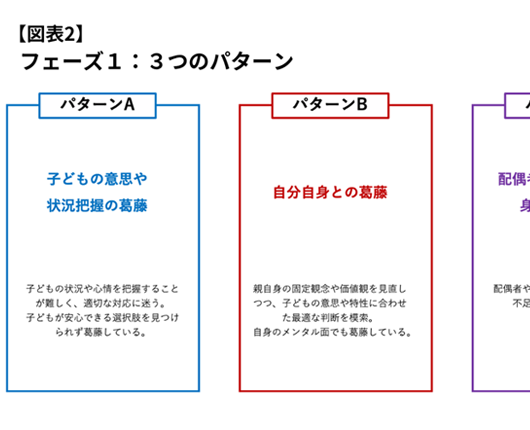

不登校の初期段階で親は、原因が分からないことへの不安、自身の固定観念、配偶者との対立や孤立といった複数の葛藤を抱え、複合的に悩んでいる。

- 03

学校以外の新たな居場所は4割が未検討だが、フリースクール等に通うことで約7割の子どもの状況が改善。既存の習い事も支えになる。

- 04

親の最初の相談先は学校が最多だが、その対応への評価は二分。迅速で適切な対話ができるかが、その後の状況を大きく左右する。

- 05

働く親にとって、職場の理解や柔軟な働き方は精神的な負担軽減に不可欠。子どものためにも、社会全体で支える環境作りが求められる。

アンケート

アンケート

「不登校・行き渋りの傾向のお子様を持つ親としてあなたが最も頼りたい人はどなたですか」

など1,000名の親への調査結果

インタビュー

インタビュー

親の抱える悩み・葛藤は3つのパターン

があることが判明

不登校の子どもがいる親へのインタビュー

そでらぼからの

政策提案

Policy Proposal

kintone活用 不登校の初期段階(フェーズ1)を支える「保護者支援」と「地域連携」モデル

不登校の初期段階における保護者支援の必要性

不登校・行き渋りの児童生徒が増加するなか、その影響を最も強く受けているのは保護者です。とくに不登校の初期段階(フェーズ1)では、情報不足や孤立、対応の難しさから、精神的・物理的に追い詰められるケースが多く見られます。

サイボウズではこの課題に向き合うため、2024年12月に不登校の子どもを持つ保護者1,000名へのアンケート調査、2025年3月に保護者へのインタビュー調査を実施しました。「何をしていいかわからない」「相談先が見つからない」といった声が数多く寄せられ、不安や孤立が特に初期段階に集中している実態が浮かび上がりました。

また、サイボウズが運営するフリースクール「サイボウズの楽校」では、支援のあり方や必要な情報の届け方について、現場での検証と具体的な取り組みを進めています。これらの活動を通じて、保護者が孤立せず、必要な支援につながるための仕組みづくりに取り組んでいます。

文部科学省COCOLOプランに基づく自治体の対応

国としても、不登校への包括的な支援体制の整備が進められています。文部科学省が策定した「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」では、各自治体に対し、地域の支援機関等の情報を整理し、保護者が必要な支援にアクセスしやすくなるよう情報提供を行うことが求められています。

「地域の支援機関等を把握し、必要な情報をわかりやすく提示できるよう、例えば、各教育委員会等において作成するハンドブックやホームページ等にて周知していただくようお願いいたします。」

こうしたCOCOLOプランの方針を受け、すでに保護者向けに不登校に関する情報を整理・提供する取り組みを進めている自治体も出てきています。実際の事例は、文部科学省の「不登校に関する自治体情報一覧」にまとめられています。

住民・自治体・学校・第3の居場所をつなぐ仕組みへ

COCOLOプランの方針と自治体の先行事例を踏まえ、私たちはさらに一歩踏み込んだ提案を行います。

それは、保護者・住民と自治体、学校とフリースクールなどの「第3の居場所」を有機的につなぐ仕組みづくりです。相談・記録・共有・改善のサイクルが地域で循環し、支援が属人的でなく継続できる状態を目指します。

本提案では、不登校の初期段階(フェーズ1)に特化した2つの支援モデルを提示します。いずれも現場で即導入でき、自治体・学校・支援者が連携して取り組める、持続可能な体制の構築を支援します。

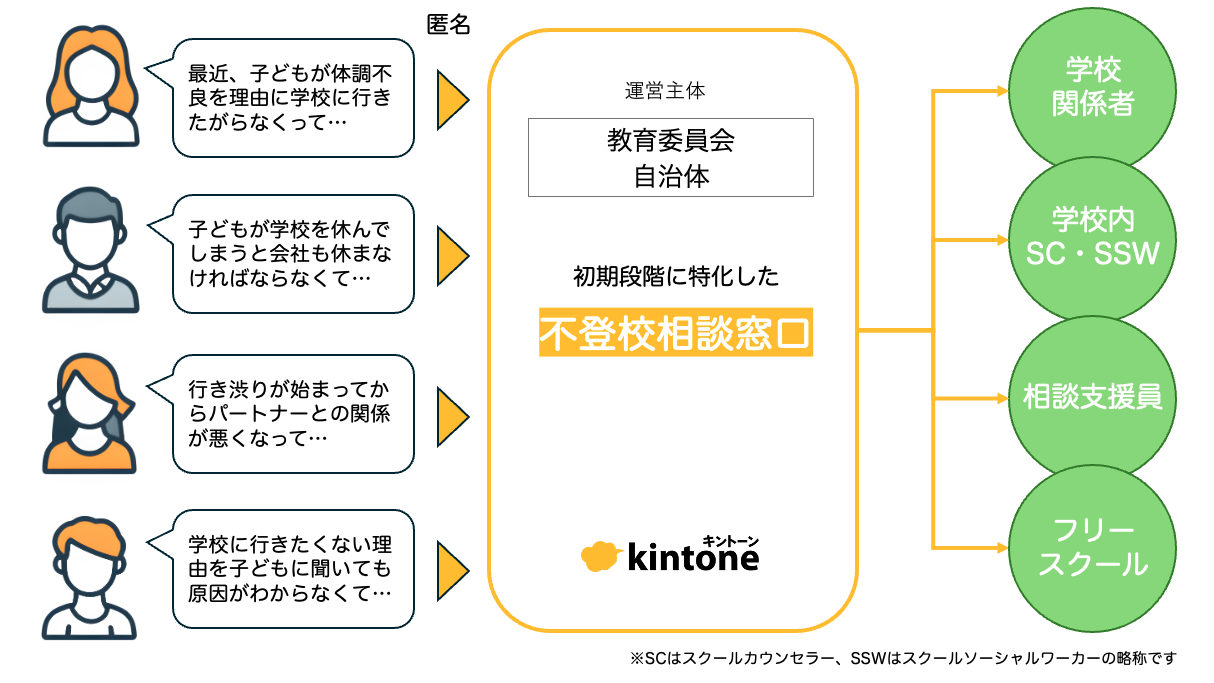

01 「オンライン不登校相談窓口」の開設(匿名可)

保護者の方のメリット

匿名で誰にも知られずに安心して相談ができます

よくある質問や解決事例も見られます

専門家とつながり、早い段階で適切な支援やアドバイスが受けられます

相談内容はしっかり管理され、面倒な手続きや何度も説明する手間が減ります

概要

不登校に関する課題を抱える保護者が、早期に適切な支援につながれるよう、自治体や教育委員会が、匿名で利用可能な「不登校相談窓口」をkintoneで構築します。匿名での相談を可能にすることで、保護者が安心して悩みや不安を打ち明けられ、初期段階での迅速な対応や支援策の提示がしやすくなります。

また、寄せられた相談内容はデータとしてまとめられ、学校関係者や各専門家と共有することで、一人ひとりの状況に合わせたアドバイスやサポートが受けられます。そのため、保護者への対応が早くなり、より効果的な解決策をすぐにお届けできます。

加えて、これまでの相談内容や解決事例を集めて、保護者向けの「よくある質問」や役立つ情報として検索できるようにします。これにより、自治体や支援団体が、より質の高い効率的なサポートを提供できる仕組みが整います。

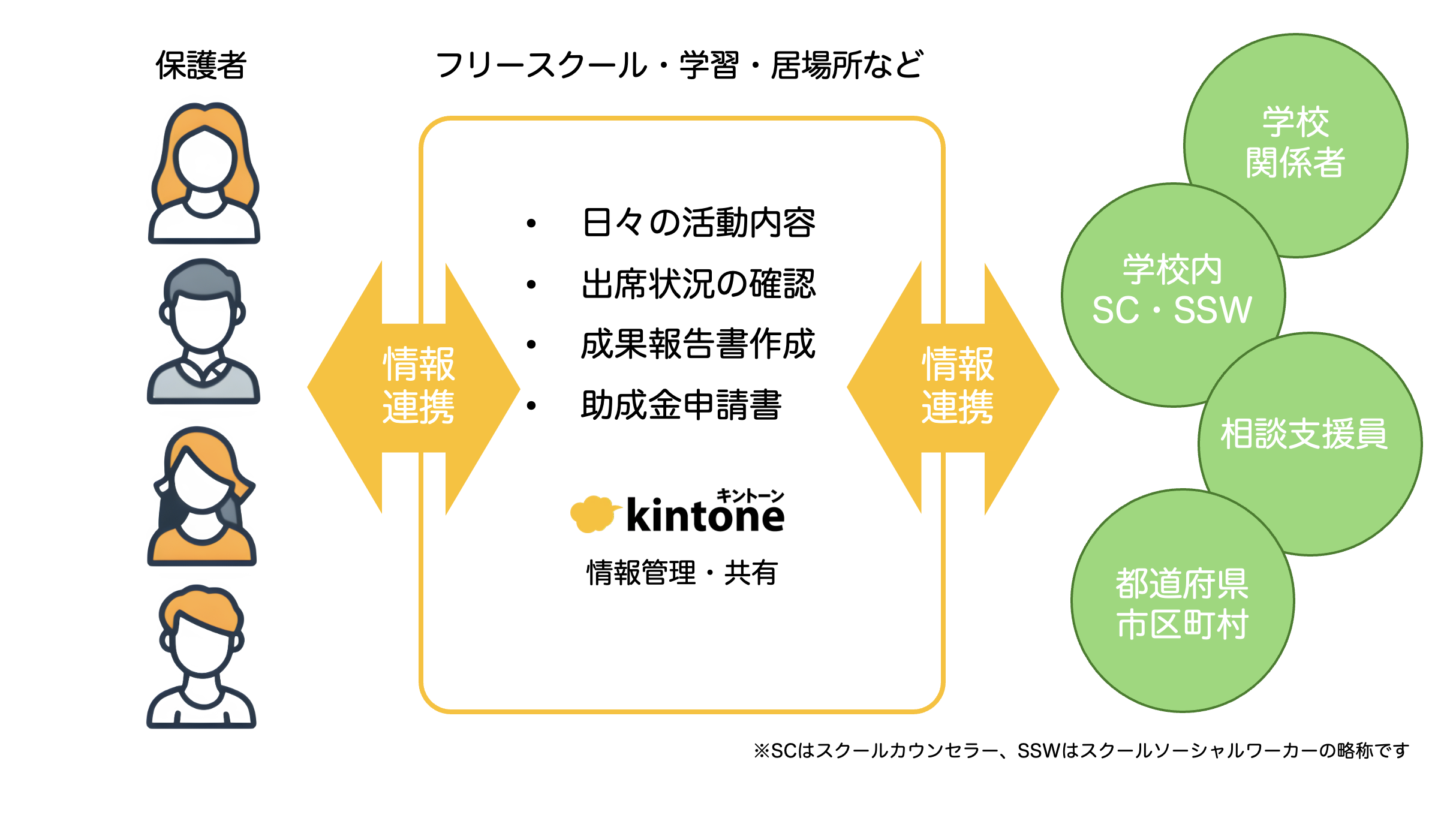

02 フリースクールや支援団体と学校がもっとつながる新しい仕組み

保護者の方のメリット

お子さまの活動の様子がすぐにわかるため、家庭での関わり方のヒントがもらえます

学校へも情報共有されるため、学校への連絡や書類作成の手間が減ります

フリースクールや支援団体でのお子様の出席状況が学校側へと共有されます

助成金の申請や成果報告もスムーズになり、より子どもたちのサポートに集中できます

概要

フリースクールや民間支援団体と学校との連携を強化し、保護者の心理的・実務的負担を大きく軽減する仕組みをkintoneで構築します。フリースクールでの子どもの日々の活動や先生からのフィードバックが、タイムリーに保護者にも届きます。お子さまの毎日の様子や成長を写真やコメントで身近に感じられます。保護者が不安を抱え込まずに子どもとの向き合い方に集中できるようになります。

※サイボウズの楽校で既に実践している仕組みです

また、出席状況や活動内容のデータは学校と共有されるため、これまでフリースクールや保護者の手間となっていた学校への報告や調整業務が不要となり、日々の負担を減らすことができます。

加えて、これらの情報は助成金申請や成果報告にも活用されるため、支援団体や学校が本来注力すべき子どもへの支援に集中できる体制づくりにもつながります。フリースクールや支援団体にとっては、制度や手続きの煩雑さから解放され、よりスムーズに支援に集中できる安心感が生まれます。

サイボウズの楽校

サイボウズの楽校

チームワークとDX化で不登校支援を行うフリースクール

弊社が運営するサイボウズの楽校は、自分らしさを大切にしながら、多様な人々と上手にチームを組み、身の回りの様々な課題に主体的に関わっていく力を育むフリースクール(オルタナティブスクール)を運営しています。小学2〜6年生を対象とした少人数クラスで、個別の学びを大切にしながら、基礎学力の向上や、教科横断型学習を取り入れ、体験を通じて学ぶことを重視しています。kintoneなどのデジタルツールを活用し、子どもの日々を日報として毎日保護者に共有をし、家庭と楽校が一体となって子どもの成長を見守ることができる活動を行っています。

皆さまからのご意見を

募集しています

不登校に関するアンケート投票や調査内容・提案に関するご質問やご意見を受け付けています。

また、この活動にサイボウズと一緒に取り組んでくださる企業・団体も募集しています。